Critique de Mission Impossible : Fallout, Christopher McQuarrie, 2018

Sixième film d’une saga qui a su s’imposer au fil de ces vingt ans comme la figure de proue du cinéma d’action contemporain, Mission Impossible : Fallout a occupé presque à lui seul la case du blockbuster estival en 2018. Sans exclure l’hypothèse d’une curiosité chauvine (Tom Cruise à Paris) il a bien fallu que le film produise quelque chose pour être autant commenté. Même France Culture y a consacré une bonne part d’antenne, fait rare pour un film de ce pedigree. Alors quoi ? Qu’y a-t-il dans le ventre de cet actionner, réalisé par un cinéaste moins célèbre que ses prédécesseurs (Brian De Palma, John Woo, J. J. Abrams, Brad Bird), qui portaient l’un après l’autre la promesse d’un cinéma d’action haut de gamme ? Le choix de confier la réalisation à Christopher McQuarrie, cinéaste plus satellitaire dans l’imaginaire cinéphilique que les quatre autres, laisse planer un soupçon : Tom Cruise serait-il le seul maître à bord ? Les vidéos de tournage disponibles sur YouTube semblent le confirmer : Tom Cruise valide tout et motive ses troupes avec le ton d’un entraîneur sportif (« Great job guys, it was a hell of a job »). C’est très logiquement sur cette voie que se sont engagés beaucoup de commentaires sur le film. Rien de plus normal quand tout un pan de la critique française, se détournant de la traditionnelle politique des auteurs-réalisateurs, décide de prendre l’œuvre d’acteur comme porte d’entrée analytique. La cohérence des choix de Cruise, son statut à la fois central et marginal à Hollywood, la dénégation toujours reconduite de son vieillissement qui semblait jusqu’à présent le suspendre dans l’atemporalité mythique, ont permis de construire le récit passionnant d’un acteur-créateur générant des films taillés pour lui seul.

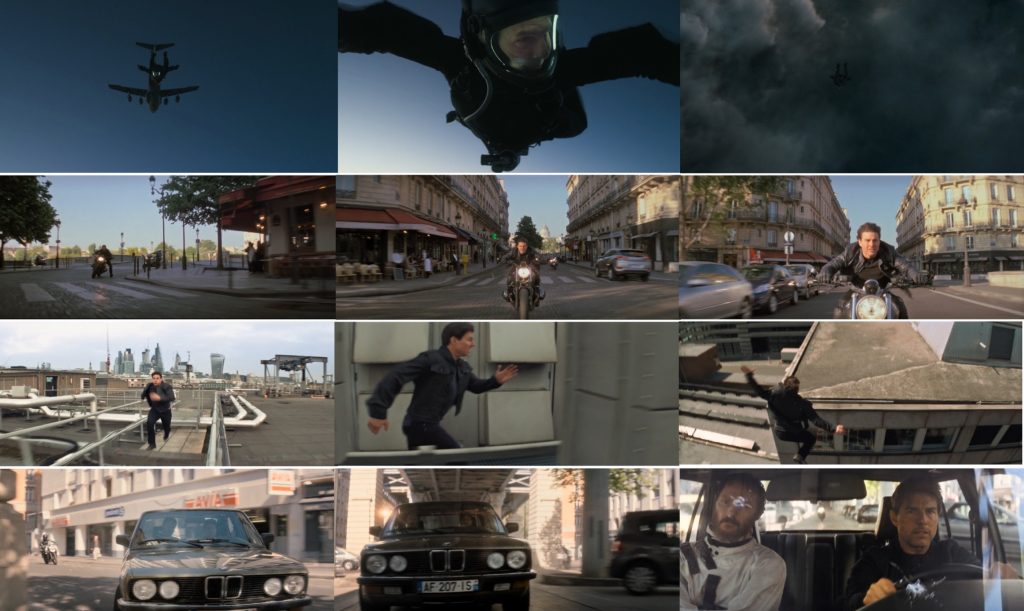

Il y a en effet de quoi dire ; encore faut-il ne pas perdre de vue la mise en scène. Tom Cruise ne se contente pas de générer des films thématiquement calibrés pour sa personne. Il est aussi un véhicule d’idées visuelles. Banal est de dire qu’un grand acteur produit un certain type d’images : un corps singulier impose un régime esthétique à sa mesure. Depuis au moins dix ans, le régime spécifiquement cruisien trouve à se déployer dans l’unité de la scène d’action. Courir, sauter, frapper, tomber : en terme de représentations, que produit ce corps dont on connaît si bien les contours ? Oublions les plates séquences explicatives du film et son intrigue générale – sans intérêt. Le vrai lieu de la mise en scène est l’action.

Partons du plus simple : Tom Cruise fait ses cascades. Le marketing l’a si souvent répété. On s’en moquerait volontiers si le film ne prenait pas lui-même en charge ce discours, en veillant à documenter les exploits physiques de sa star. Les performances de Tom-cascadeur appellent alors une scénographie adaptée. Exigence minimale : saisir le visage, toujours le visage. Le film est travaillé par ce motif paradoxal, puisqu’il est d’abord le lieu d’un triste étonnement : Tom Cruise a vieilli et ça se voit. D’autres visages, au cours du film, seront d’ailleurs malmenés avec une insistance suspecte (et qui s’éloigne de l’habituel jeu de masques de Mission Impossible) : explosion du visage, balle dans la tête, défiguration à l’huile bouillante. Si la saga avait l’habitude d’intervertir les faciès, voici maintenant qu’elle les détruit. Le visage de Cruise, même s’il échappe à ces mutilations, ne peut camoufler celle du temps. Comme s’il fallait abimer ceux des autres pour se sentir encore beau.

Pourtant ce visage n’a rien perdu de sa valeur. Il est au centre des scènes, car il authentifie la performance physique. Dans la spectaculaire séquence en parachute, le coup de force technique est doublé d’une idée visuelle improbable : perdu dans la brume, le visage de Tom Cruise est entouré d’un halo. C’est qu’il est équipé d’un fantaisiste casque lumineux, inventé par le film afin d’identifier son visage dans la pénombre atmosphérique. La lumière irréelle produite par le casque indique bien le régime de croyance imposé par la scène : un surplus fictionnel pour un surcroit de réalité. Ce casque imaginaire, dont on voit mal l’utilité dans la pratique véritable du saut en parachute, produit une preuve. L’équipement est vecteur d’authentification : sans un tel casque, le spectateur ne saurait être certain que Tom Cruise a bien fait la chose. C’est la dimension pornographie de l’action : il faut voir et savoir que ça se passe en vrai. Ecarter le soupçon de la simulation. Comme dans le cinéma X, les agencements farfelus (corporels, techniques) attestent la réalité de l’acte, que la caméra doit pouvoir filmer en gros plan. La convention est peu crédible mais elle valide la performance. Moins de réalisme pour davantage de réel.

Un degré de raffinement supplémentaire est amené par l’ambition esthétique de McQuarrie et les possibilités techniques contemporaines dont il bénéficie. Il veut tout à la fois capter l’exploit physique (le corps entier de Cruise est en jeu) et valider cet exploit dans une même foulée, en authentifiant son auteur. Le visage de la star doit glorifier ce corps d’action hero. A travers cette nécessité de fusionner les échelles, le gros plan et le plan large, le visage et le corps, McCarrie peut déplier son talent de filmeur. La combinatoire des cadres est rendue possible par de complexes mouvements d’appareil, qui s’éloigne et se rapproche sans cesse. En moto, voiture, course à pied, parachute, hélicoptère, toujours la caméra joue du mouvement d’accordéon avec son sujet. Elle se rapproche pour mieux s’éloigner – authentifie pour mieux savourer la performance. La continuité entre le plan serré et le plan large ne pourrait être interrompue qu’au prix d’un légitime soupçon du public : et si le corps d’une doublure s’était glissé dans l’intervalle ?

A l’ère des making-of et de leur ré-appropriation par le discours promotionnel, Hollywood s’est pris à son propre piège : le public connait les petites trahisons de l’editing. Couper c’est tromper. Il faut donc voir Cruise et son corps dans une même respiration, chacun devant attester sa possession par l’autre. Et cela prend du temps. Une preuve doit surgir dans le cadre qui valide le plan dans son unité ; mais c’est un effort perpétuel, car la preuve s’effondre à chaque nouveau raccord. D’où la seconde caractéristique de la mise en scène cruisienne : elle appelle un temps long du plan, à rebours des standards contemporains du cinéma d’action. Un furtif mouvement de tête suffit parfois à nous convaincre, qui laisse apparaître l’authentique profil de l’acteur ; mais on a peut-être mal vu. Le mieux est encore de pouvoir valider l’exploit dans la continuité du plan. Pour cela, le corps de Cruise est une aubaine : sa dégaine est reconnaissable entre mille. Nuque raide, jambes courtes, mains ouvertes quand il court. Même tout petit sur les toits de Londres, on sait que c’est lui. Qui d’autre que Tom Cruise, dans le cinéma hollywoodien, peut encore porter à lui seul des séquences de 16 secondes en plan large ? Il n’en faut pas moins pour jouir d’une pleine reconnaissance.

Le charme si rare des scènes d’action de Fallout appelle une tentative d’explication plus générale. Quel mystère anime ce plaisir des cavalcades sans but ? A la source de notre jouissance est la rencontre de deux impressions supposées antithétiques, la fluidité des corps et la rugosité de la matière. Fluidité : dans chaque plan le mouvement est coordonné, chorégraphié. C’est une danse. Elle demande sa propre temporalité, celle du plan long et du montage discret. La mise en scène est tout entière soumise à son sujet – il ne faut pas lui confisquer sa grâce. Mais ici nulle ballerine ; seulement des motos et des hélicoptères. Des éléments, donc, peu propices à la clarté du mouvement vectorisé. Rugosité de la matière. Ça tremble, ça se heurte. Les corps résistent à la perfection du geste car tout y est trop gros trop lourd. Le cinéma d’action est le ballet des bourrins. Danse des machines et des corps brutaux qui se heurtent, s’évitent, s’écrasent dans l’harmonie du cadre et du rythme. Le plan porte en lui cette rugosité, il assume sa part de matérialité. L’imperfection est son destin et sa force (joie du tremblement, de la mise au point perfectible, du recadrage un rien trop brutal). Ça sent la machinerie.

Pourtant l’ère numérique a souvent fait le choix de la perfection. Elle a profité des possibilités infinies de la post-correction, lissant les peaux et stabilisant les cadres. Elle a gommé la mécanique du tournage, les marques du labeur. Elle a voulu que l’ordinateur engloutisse les stigmates du tournage. Tom Cruise et McQuarrie opposent leur savoir-faire à ce grand travail de dénégation. Ils réhabilitent l’humain et la machine contre la liquidité numérique. Durant une poursuite, Cruise parcourt les toits londoniens, la caméra tourne autour de lui, il la dépasse, et s’élance dans le vide pour s’accrocher in extremis à l’immeuble d’en face. La caméra s’élève et, en plongée, capte à la fois le précipice et la réception du héros. On sait que Cruise s’y est cassé la cheville mais l’important est ailleurs : dans un micro-mouvement parasite qui transgresse la fluidité des instants précédents. Tom Cruise s’est réceptionné, mais au lieu d’interrompre le plan, McQuarrie décide de rester une seconde de plus au dessus du vide. La caméra probablement suspendue à des câbles recule légèrement comme par effet de balancier. On sent le poids du dispositif technique. Ça tangue, l’espace d’un instant. C’est la matérialité qui émerge. Une performance physique a vraiment eu lieu, la preuve : elle n’atteint pas la perfection de l’imagerie numérique. Anecdotique, dirons-nous ; mais ce frémissement compte. Il n’existe pas chez les Avengers, dernier stade de la liquéfaction.

Hollywood annonce la disparition des derniers témoignages de réel, des derniers éléments documentaires qui subsistaient encore au cœur de la fantaisie. Les Avengers ont gommé toute trace de leur tournage ; ne reste que l’infographie – qui a aussi ses charmes, nous y reviendrons un jour. A l’inverse, Fallout présente un désintérêt notable pour la modélisation de synthèse. Certes elle n’est pas absente ; on ose à peine imaginer le nombre d’augmentations virtuelles (ajout de véhicules dans les rues, masquage du raccord entre deux plans, effacement des câbles et autres sécurités). Mais là n’est pas le clou du spectacle. Chez McQuarrie, même la séquence de collision des hélicoptères – saturée de digital – révèle le véritable enjeu cinégénique de la scène : rester dans le cockpit avec Tom-cascadeur, endurer le choc avec lui, voir les secousses le brutaliser et la neige virevoltante lui fouetter le visage. Les plans numériques d’ensemble sont une simple convention, McQuarrie ne s’y attarde pas, le gros du minutage étant réservé à la star maltraitée pour de faux dans l’hélicoptère en décomposition. Là aussi le geste surprend, qui inverse la logique à l’oeuvre dans la plupart des blockbusters contemporains. Ceux-ci réservent la part belle au plan d’ensemble (généralement : une ville détruite), jalon attendu et désiré qui scelle l’identité du film à grand spectacle – c’est l’esbroufe désormais commune dans le cinéma hollywoodien, qui tente de faire croire que l’ampleur esthétique de l’oeuvre se mesure à l’étendue du territoire modifié à la palette graphique. Le plan d’ensemble demeure le plan-roi autour duquel tout s’articule (esthétiquement, symboliquement, économiquement). Cruise, au contraire, rétablit l’échelle humaine dans les pyrotechniques hollywoodiennes. Il le fait à sa manière : non pas en tant que comédien, mais en tant que cascadeur. Dans l’hélicoptère, il subit. La secousse il l’endure. Son visage est crispé, ses mains s’agitent, il perd son souffle. Le spectacle se joue ici, embarqué avec Hunt qui suffoque et Cruise qui exulte. La beauté du film ne peut qu’être là, à voir l’acteur se faire malmener par simple plaisir. Et il aime ça ; s’accrocher à un hélico, sauter en parachute, escalader une falaise, quel plaisir pour l’amateur de sensations qu’il est, quelle vitalité déployée ! Dans un making-of disponible en ligne, à un assistant qui lui dit « Have fun ! » avant de le laisser s’envoler vers une nouvelle prouesse, le sourire ultra-bright de Tom Cruise répond : « Always ». C’est un sourire d’acteur, mais une parole d’enfant.

Cascadeur plus que comédien, disions-nous. Il faudrait préciser : cascadeur pour le meilleur, comédien pour le pire. Triste constat malgré la réussite plastique du film : Tom Cruise ne se contente pas de hauteur et de vitesse. Il souhaite incarner le torturé Ethan Hunt, dont le visage sombre nous rappelle que le monde est au bord de l’extinction. Ethan Hunt fronce les sourcils ; tout comme ses coéquipiers et son ex-épouse. En fait, tout le monde tire la gueule. Le sourcil ne pourra se détendre qu’une fois la bombe désamorcée et les méchants punis. En attendant, il faudra subir la mauvaise humeur. Le génie de l’action sera peinturluré d’une épaisse couche de pseudo-gravité. Mais à trop tenir à l’esprit de sérieux, à trop vouloir oublier que l’actionner est un genre du corps-machine, un genre de la mécanique plaquée sur le vivant, Tom Cruise risque le pire : le ridicule. Ridicule est celui qui, par un décalage entre l’image qu’il se fait de lui-même et la réalité de ce qu’il est, suscite le ricanement. Cruise veut incarner le dernier héros au premier degré. Mais il ne peut plus cacher ses rides et l’impression tenace qu’il court après rien. Il est un businessman installé, assis sur une franchise qu’il veut toute à sa gloire, mais il joue à l’espion comme un gamin. On attendrait de lui un brin de réflexivité. Brad Bird avait été plus avisé, qui avait agrémenté son quatrième volet d’une subtile tonalité slapstick, bienvenue pour thématiser au sein de la fiction la dérision de l’entreprise. Jusque dans son ultime cascade, Cruise y était moins épique que burlesque : pour atteindre le décisif interrupteur qui allait désamorcer la bombe, il devait se vautrer dans les airbags d’une bagnole écrasée à pic sur le sol, comme une crêpe, dans un plan large parfaitement anti-spectaculaire1. En ne documentant pas la drôlerie de son action (notamment le grand-guignol de la séquence finale), le film pousse son spectateur à ricaner contre lui. Si le ridicule n’est pas traité par le film, alors le film devient ridicule.

Dans les dernières secondes du film, Tom Cruise esquisse un sourire ; mais nulle malice dans ce relâchement. C’est le sourire de soulagement du héros content, qui s’autorise une petite tranche de détente – après tout ce qu’il a enduré. Il est si satisfait d’avoir encore sauvé le monde. On aurait préféré qu’il échoue, pour pouvoir rire enfin.

- Il ne s’agit pas de dire que Cruise serait par là condamné à la pure légèreté. « Il faut savoir gré à Brad Bird d’avoir parfaitement discerné quel Buster Keaton sommeillait en Cruise. Grâce à lui, la saga Mission : Impossible a compris que le destin de son héros n’acquerrait définitivement sa dimension tragique qu’en assumant sa part burlesque. Toujours plus fort, Cruise est aussi devenu l’ombre parodique de lui-même. » Louis Blanchot, les Vies de Tom Cruise, Capricci, 2016. J’en profite pour vivement recommander ce livre à qui veut explorer l’œuvre cruisienne.