Réflexions autour de Heat, Blade Runner, Taxi Driver et quelques autres

La grande métropole moderne semble complémentaire au cinéma d’un certain nombre d’éléments qui seuls permettent d’en dévoiler toutes les dimensions. Parce qu’ils l’habitent, la parcourent, l’observent et la connaissent d’instinct, c’est déjà le couple du détective et du criminel qui fonctionne dans ces films comme un guide au sein de l’espace urbain ; guide qui est toujours aussi un regard, métonymique de la caméra qui désire épouser, pour les comprendre, l’étendue et la profondeur des villes. Mais la puissance symbolique de ce couple tient également au fait qu’il emporte avec lui un ensemble d’éléments définitionnels ou plutôt de traits expressifs des grandes métropoles : l’errance et la recherche, la verticalité, la vitesse ou la frénésie, la nuit et les lumières artificielles, qui ensemble composent le portait de la métropole comme celui d’un espace frappé d’une forme extrême de mélancolie ; c’est-à-dire non seulement d’une distance irréconciliable (entre les hommes, entre la ville et les hommes, et peut-être plus curieusement encore,entre la ville et le monde), mais aussi et paradoxalement, de réunions et de retrouvailles, projetées comme l’arceau fragile d’un gigantesque pont, par-delà cette distance.

La figure de l’inspecteur est indissociable de la ville. Non seulement elle y trouve son acte de naissance, mais plus profondément encore, elle y trouve son sens. Car l’inspecteur est avant tout un type de regard porté sur la métropole ; regard distant, sinon ambivalent ; mais avant tout regard qui cherche et sait. Ce que possède l’inspecteur en propre, c’est essentiellement un certain savoir sur la ville ; il est capable d’en jouer aussi bien que les criminels ou les délinquants qu’il poursuit et se caractérise ainsi par l’étonnante parenté qui unit son savoir à celui de ceux qu’il traque. Pour l’un comme pour les autres, la ville est un grandiose terrain de jeux dont on s’amuse à manipuler les paramètres (on pensera aux étonnants jeux en tout genre de Heat où l’équipe de gangsters use du terrain urbain comme d’une terre dont ils auraient appris à manier presque intuitivement les éléments, comme si ceux-ci étaient devenus au fil du temps des collaborateurs à part entière) ; et cela non seulement du fait de son extension qui procure de nombreuses possibilités, ou parce que le nombre important de ses éléments offrent la raison d’une combinatoire presque infinie qui caractérise tout jeu véritablement ambitieux, mais aussi et avant tout parce que la ville est par excellence le lieu où des aberrations sont susceptibles de pousser librement ; y prospèrent des quartiers entiers gouvernés par la drogue, les putes, le recel de pièces volées, et tous ceux qui ont déserté le travail, les foyers, la famille, y trouvent la précarité d’une forme de demeure. Espace hors-la-loi donc, et au sens fort, c’est-à-dire où s’estompent non seulement la légalité des hommes mais aussi une autre forme de légalité plus essentielle : celle qui exclut les dérèglements en ordonnant l’expérience selon les normes de la récurrence et de la prévisibilité. Si le criminel est prêt à tout risquer, c’est parce que la ville a inventé un lieu où le risque est parfois récompensé, où le hasard a excédé les bornes qui partout ailleurs restreignaient l’étendue de son domaine. La ville, et plus précisément la ville la nuit, est ainsi un lieu où ce qui partout ailleurs est systématiquement nié, occulté, trouve une sorte de terre d’accueil ; et c’est cet espace d’obscurité qui ne cesse de générer, comme son corollaire nécessaire, une pulsion de savoir, un désir de recherche. De Niro dans Taxi Driver peut en ce sens, à travers les vitres de sa voiture qui sont métonymiques de la distance vécue qui le sépare de la ville, se murmurer à lui-même que la nuit venue les animaux sont sortis ; qu’un jour il faudra tout nettoyer ; reste que son dégoût énoncé apparaît comme la face visible d’une fascination qui chaque nuit relance ses déambulations infinies. Comme De Niro dans Taxi Driver, l’inspecteur partage généralement ce même goût pour la merde des villes. Non seulement l’un et l’autre y mettent les mains, mais sans cesse c’est cette nuit, cette décharge qui ne se liquide jamais mais se trouve chaque fois ressuscitée à la tombée du jour par le réveil des lumières artificielles, qui les fascinent, les appellent, leur commande de continuer à chercher, à repasser inlassablement par les mêmes lieux sans savoir tout à fait ce qu’ils y cherchent. Étrange parenté d’Harrison Ford et des androïdes de Blade Runner, les uns et les autres n’étant apparemment capable d’exister qu’au cœur de la nuit, solitaires et errants sous les décombres d’une ville devenue son propre tombeau, mais dont certains recoins comportent encore d’étranges anomalies où H. Ford comme les androïdes semblent trouver leur séjour authentique. Ainsi de ce dernier appartement où s’orchestre leur ultime rencontre ; tout peuplé de créatures mi-mécaniques mi-vivantes, progénitures déréglées de la ville ou rebuts mort-nés d’un créateur impuissant, qui composent le décor secret mais réel de la ville, tissé de sursauts aléatoires et hystériques, de gestes sans direction autre que le plaisir pris à leur propre exécution. La métropole déploie ainsi d’importantes zones d’ombres qui sont les objets privilégiés de ces figures de chercheurs, mettant leur haine et leur violence comme leur amour au service d’une immense entreprise de décodage de signes, de débrouillage de ce qui surgit au départ comme chaos confus de lumières qui grésillent et d’ombres portées qui dissimulent les traits de visages autrefois familiers. La ville en dessinant les coordonnées d’un espace aberrant et donc hasardeux, rend possible la figure de ces parieurs étranges qui ne cessent de tout miser sans savoir jamais tout à fait ce qu’ils escomptent en tirer.

Pour autant, si le criminel semble appartenir de plein droit à ce monde d’ombres, qu’il en est un élément remarquable, il n’en va pas de même de l’inspecteur qui y demeure pour toujours une sorte d’étranger. Certes, dans Heat, Al Pacino sait (chez) quel ferrailleur frapper pour obtenir les informations qu’il cherche, manie parfaitement les codes de gangsters minables dans une boîte de nuit clandestine, reste qu’il n’appartient pas à ce monde, qu’il n’y est jamais reçu que comme une sorte de clandestin ou d’étrange transfuge : suspendu entre-deux mondes, toujours rappelé à un univers qui n’est pas le sien, mais dans lequel il ne peut s’empêcher de plonger son visage, les deux yeux grands ouverts. D’autre part, si le criminel semble de prime abord être chez lui dans cet élément, son existence se trouve finalement le plus souvent caractérisée par la même impossibilité à séjourner dans ces lieux dont ils possèdent pourtant quelques clés ; comme si tout son savoir, sa plongée précoce dans ce monde hors-la-loi, ne devait lui servir qu’à refaire surface ailleurs, indiquant par-là que ces espaces urbains sont en réalité frappés d’une sorte d’impossibilité ou de malédiction : impossibilité d’y demeurer, d’y exister tout à fait, de sorte qu’on n’y entre jamais que dans l’espoir de pouvoir un jour en sortir. Le personnage d’Al Pacino dans Carlito’s Way incarne au plus haut point ce rapport ambivalent aux étages obscurs de New-York : une des premières scènes du film – celle se déroulant à l’arrière d’un bar où son jeune cousin l’a amené pour un deal de drogue – nous le présente comme doué d’une capacité impressionnante pour pressentir ce qui se trame et décrypter les plus infimes stimuli de la situation : porte qui s’entre-ouvre de quelques millimètres, fausse familiarité de sourires argentés, musique que l’on augmente pour couvrir le bruit des tirs à venir ; pour autant tout ce savoir, et c’est cela que ne cesse de monter le film, est davantage subi que voulu : si le personnage d’Al Pacino sait vivre dans ce monde, il ne veut plus user de ce savoir que pour en échapper, actant l’impossibilité définitive d’y demeurer.

Dans ces figures brièvement évoquées de l’inspecteur et du gangster semble ainsi se faire jour quelque chose de l’expérience des villes : lieux certes où les aberrations trouvent un coin d’ombre pour fleurir, mais qu’on ne regarde jamais qu’à travers la vitre d’une voiture, comme à travers l’écran d’une salle sombre, contemplant un espace de liberté jamais tout à fait actualisé, peut-être plus fantasmé que réel, toujours tendanciellement inaccessible et essentiellement transitoire, mais qui se révèle surtout, en définitive, impossible à quitter puisque doué d’un pouvoir inépuisable de fascination. Le tragique de Heat comme de Carlito’s Way c’est bien évidemment le fait que les bas-fonds des villes : on ne les quitte pas ; pas question d’y puiser un peu de fric pour s’enfuir ensuite ; c’est bien davantage eux qui nous épuisent, puisqu’on ne les quitte jamais que pour un paradis moins artificiel qu’il n’y paraissait.

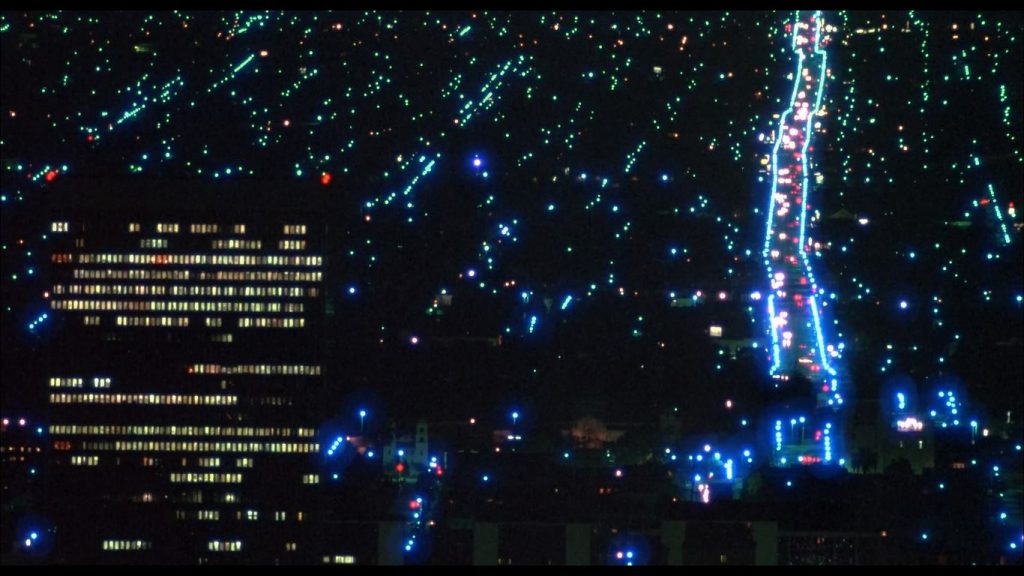

Ces quelques propriétés qui caractérisent le regard de l’inspecteur ou du gangster sur la ville, trouvent un écho dans une autre dualité qui traverse les grands films sur les métropoles : la dualité nuit/lumière artificielle. En effet la ville ne déploie sa puissance propre, ce que l’on pourrait nommer son sublime, qu’une fois la nuit venue. C’est pour laisser apparaître cette puissance que le futur de Blade Runner semble avoir écarté jusqu’à la possibilité du jour. Avec la nuit seulement, la ville apparaît comme ce qui constitue peut-être son essence : une zone de persistance paradoxale. Que la ville ne dorme pas, qu’elle ne s’éteigne jamais, est probablement une des choses les plus répétée concernant les grandes métropoles. Mais ce qu’il faut voir encore, c’est que c’est cette persistance au sein de la nuit, qui fait de la ville un espace d’accueil privilégié pour ce qui, par ailleurs, ne saurait exister. Parce qu’avec la ville s’invente le jour artificiel qui ponctue la nuit de relais lointains mais réels qui indiquent au veilleur les indices de son chemin, la ville seule a rendu la nuit habitable. Elle en a fait un espace où s’y aventurer devient possible, où l’obscurité, sœur éternelle de l’étrange, recule quelque peu sans disparaître tout à fait, se mêle au jour pour faire vivre les existences refoulées. Ainsi s’anime dans Blade Runner un cortège de monstres, de créatures tour à tour inquiétantes et curieuses, flopée de nains surgissant au détour d’un feu rouge, montés sur des vélos en déséquilibre et tenant entre des pouces trop larges, de grandes ombrelles colorées. La nuit urbaine égalise ; elle met sur le même plan ce que le jour organise et hiérarchise ; ainsi des androïdes de Blade Runner s’indistinguant dans une nuit sans trêve du reste des hommes ; ainsi du criminel qui, la nuit venue, ose apparaître puisqu’enfin l’obscurité a rendu trouble les contours de la normalité. Mais la nuit, aussi, ne cesse d’esseuler ; elle est en cela une puissance qui sépare. En elle les existences se maintiennent à une distance que semble matérialiser la texture noircie de l’air, comme un fin tissu interposé entre les corps et les choses. Ainsi la voiture qui se laisse déjà caractériser comme un espace privilégié de solitude où se relâche l’étroitesse du tissu urbain, voit sa dimension d’isolation redoublée par sa position dans l’espace nocturne. Le taxi de De Niro ne semble jamais aussi clos que lorsqu’il parcourt la ville de nuit, perdu entre les veilleurs qu’il se contente de frôler. Pour autant, par ses lumières artificielles, la ville vit toujours, elle retient les hommes de sombrer dans le silence, et procure même à chacun d’eux, par l’exposition d’un carré jaune affiché à la fenêtre de son immeuble ou de deux halos orangés portés à l’avant d’une voiture, une visibilité qui le rattache pour toujours à un quelconque regard égaré.

Mais si la ville persiste et rattache, elle génère aussi une seconde forme de distance ; non plus distance entre les hommes mais distance de la ville vis-à-vis du monde. La verticalité qui lui est propre s’arrache à l’horizontalité qui est proximité avec la terre, le sol et le passé. Ce n’est pas pour rien que dans Blade Runner la verticalité est devenue suspension, que les immeubles semblent flotter en apesanteur, ayant enfin rompu les attaches qui retiennent les tours à la terre, et semblent dans nos villes comme la marque d’un archaïsme étrangement persistant. La ville se caractérise par son élan ascensionnel qui est aussi désir de s’affranchir du sol. Et dans Heat comme dans Blade Runner quelque chose de ce désir semble avoir fini par se répandre sur les existences humaines. Il faut voir dans l’émergence parallèle des films d’errance et des films sur les villes (dans le néo-réalisme italien et la nouvelle vague par exemple) plus qu’un simple hasard. L’errance est la forme humaine de l’apesanteur qui anime comme son désir le plus secret la verticalité des villes. On ne peut regarder Koyaanisqatsi sans éprouver le sentiment que la frénésie de mouvement, les cohortes de piétons qui se meuvent comme un serpent sur les trottoirs, reprenant en eux quelque chose du rythme mécanique et aveugle des machines qui bruissent par milliers dans l’ombre de hangars qui ne connaissent pas le jour, est une forme, sinon un paroxysme, d’errance. Et que la frénésie de mouvement qui anime les personnages de Heat ne soit elle aussi qu’une longue errance sans but, empêchant les personnages de De Niro comme d’Al Pacino de nouer de quelconques attaches – érotiques, amoureuses ou familiales qui se manifestent jusque dans l’insupportable vide de leurs intérieurs blancs modernes – c’est ce qui ne cesse de leur être répété par les quelques femmes qui continuent précisément de vouloir leur fournir une terre d’accueil, une horizontalité qui est celle du lit, et qu’aucun de deux voudrait n’avoir jamais à regagner. Dans Blade Runner le thème des existences artificielles en est encore un symbole : si nos villes déjà veulent s’affranchir de leur sol, les androïdes de Blade Runner sont devenus les victimes de l’absence d’un tel sol ; sentant derrière eux l’épaisseur d’un passé qui n’est pas le leur, interrogeant leur appartenance à une race qui leur est en apparence parfaitement similaire mais qui possède pourtant avec eux une différence radicale : celle de posséder précisément des liens avec une terre et un passé dont ils sont – à l’image de la pyramide volante où ils sont fabriqués, sorte d’archaïsme décontextualisé, arrachée à son sol – entièrement privés. Que dans la ville le maximum de mouvement puisse rimer avec le minimum de sens, de direction ou d’attache, c’est encore ce que le cinéma des frères Safdie n’a cessé d’explorer ces dernières années. Uncunt Gems comme Good Times nous présentent des existences qui refusent de s’arrêter, prise dans une logique qui exclut la possibilité de s’attarder où que ce soit, prêtes à tout pour seulement que ça ne s’arrête pas. La ville est ainsi ce qui génère, dans cette apothéose de mouvement, de débauche de couleurs et de possibilités, une si grande distance à soi, au monde et à notre passé.

Ce que nous disent alors ces quelques films évoqués, selon différentes modalités, c’est que la ville n’est pas une chose ; elle est bien plutôt un processus ; et ce non pas seulement au sens d’une adjonction permanente de nouvelles parties physiques, ou encore d’existences attirées par ces lueurs qui trouent de ses charmes jusqu’aux chambres rurales d’adolescents solitaires, mais d’arrachement perpétuel. Elle est une logique dont l’intensité motrice se fait au détriment de l’approfondissement interne. La ville, comme le martèle souvent lourdement Godfrey Reggio, est bien frénésie, frénésie qui suppose comme son corrélat nécessaire une logique d’appauvrissement intérieur, une perte de lien et de contact qui se symbolisent par ce désir constant d’ascension, de verticalité ; par l’invention aussi d’un espace interne purement artificiel, abstrait, où les différences tendent à s’évanouir au profit de quelques matériaux toujours identiques, d’une gamme limitée de couleurs bleuies, froides et métalliques à l’image de ces androïdes de Blade Runner hantés par une humanité perdue qui est aussi celle de la métropole toute entière. La ville comme procès d’extension vide, comme gigantomachie hantée par la persistance douloureuse et volontairement occultée d’une question logée en son cœur : un constant pourquoi ?

Mais les figures évoquées des gangsters et des inspecteurs, entièrement voués à explorer les profondeurs urbaines, nous présentent aussi autre chose ; comme un désir qui ne cesse de se relancer depuis l’intérieur des villes ; le désir déjà de retrouver un être cher, à l’instar du Al Pacino de Carlito’s way dont les ambitions charnelles sont indissociablement entrelacées à ce rêve de Paradis exotique sur lequel s’ouvre puis se clôt le film, mais aussi le this place where we can pet the crocodiles chanté par Iggy Pop dans la BO de Good times nommant la raison d’être de la frénésie des deux frères : à savoir la possibilité d’un dehors de la ville, d’un monde où son bruit cesse, où la vitesse se trouve enfin violemment freinée, où tout peut s’arrêter et dont la fin du film – l’arrestation brutale de Robert Pattinson – nous en présente comme le négatif ; c’est-à-dire que la ville génère sans cesse, depuis ses entrailles, le contour d’un rêve qui transite par l’amour et semble échouer sur un paradis entièrement fantasmé. Et pourtant, c’est peut-être seulement à travers ces fantasmes, c’est-à-dire par leur entrechoquement orchestré par la ville, que peuvent renaître quelques lambeaux de contact. Et pour le comprendre, il faut peut-être revenir à ce regard de De Niro dans Taxi driver, présenté dans son isolement si complet, un isolement qui est celui déjà de sa petite chambre où son miroir, qui lui tient lieu de seule compagnie, aura fini par lui renvoyer une image de lui-même entièrement distordue, foyer peut-être de sa folie ; isolement aussi dont son taxi est le symbole, et isolement enfin qui apparaît dans sa tentative désespérée pour peupler par une présence féminine un monde déjà bien trop affecté par la solitude, où la seule activité possible est devenue la contemplation d’une scène de baise sur grand écran, destinée elle encore à des regards solitaires pour lesquels la salle de cinéma n’est plus en rien une zone de partage ou d’échange. Finalement, ce ne sera que contre son gré, emporté en cela par la puissance d’aléa de la ville, qu’il produira un acte héroïque – dans une rencontre avec une jeune fille elle aussi profondément égarée par la ville – et recevra une forme paradoxale de reconnaissance. Dans Heat, il est frappant également de voir que pour De Niro comme pour Al Pacino, la possibilité de l’amour hétérosexuel se trouve comme forclose : les femmes qui gravitent autour d’eux sont maintenues à une distance empêchant tout contact véritable ; tout autant que n’est qu’illusoire le rêve de Carlito ou encore le fantasme d’un acte définitif mettant fin à l’isolement dans Taxi Driver. La grande fin souhaitée, la résolution définitive savamment planifiée qui apporterait la paix, n’arrive jamais. Le dehors n’est jamais qu’un mirage projeté par la ville, il s’invente avec elle, et vouloir l’un sans l’autre, chacun de ces films en témoigne, est illusoire. La ville, irrémédiablement sauvage en cela, exclut l’avènement de son contraire, balaye les rêves d’ancrage de tous ces demi-morts.

Mais peut-être faut-il alors chercher ailleurs la promesse cachée des métropoles ; peut-être se dévoile-t-elle bien plutôt dans la très belle scène de rencontre involontaire de Heat entre De Niro et Al Pacino, où tout à la fois les deux personnages se comprennent, peuvent enfin se livrer, et pourtant actent l’impossibilité de mettre fin à leur recherche réciproque ; et peut-être comprenons-nous alors que celle-ci ne signifie pas seulement un désir d’anéantir l’autre ou de le fuir, mais aussi, plus profondément et plus étrangement, celui de le rencontrer ; de trouver, dans cet espace de silence si paradoxal qu’est la ville où les bruits qui ne s’arrêtent jamais semblent ne s’adresser à personne, une forme d’échange et de partage que la ville ne peut nous apporter qu’involontairement, au milieu d’un hasard qu’elle a elle-même inventé, dans une obscurité et une nuit qu’elle a produite comme un organe nouveau ayant poussé sur son corps aberrant et dysfonctionnel. Ainsi s’explique peut-être l’étrange couplage du criminel et du détective : l’un et l’autre, dans leur écartèlement respectif vis-à-vis d’eux-mêmes, semblent finalement n’aspirer qu’à échouer contre ce miroir d’eux-mêmes qu’est leur Autre, afin de pouvoir un instant s’y arrêter et y lire leur image, inversée mais distincte. C’est peut-être cela aussi que permettent les lumières de la ville : non pas seulement conjurer la nuit réelle qui est silence, mais offrir à chaque instant aux hommes le sentiment que quelque chose d’eux, de leur propre existence errante et sans but, est projetée là-bas aussi, dans ces guirlandes de lumières statiques et pourtant agitées par une vie étrange, constante, indécelable. D’autres vies. Ainsi le personnage de De Niro dans Heat n’expérimente l’amour qu’en cet instant où la ville est là, à l’arrière-plan, brillante si intensément qu’elle semble les observer, les couver ou les border ; mère monstrueuse et bienveillante qui forme le sceau précaire d’une union pourtant impossible. Car la ville, de ces abysses à sa superficie lumineuse, est peut-être essentiellement une existence malgré tout ; la persistance paradoxale d’une humanité enfoncée dans la nuit et cherchant encore à exister, c’est-à-dire à exister ensemble. Et n’est-ce pas cela qu’expérimente celui qui se trouve arrêté la nuit un instant pour voir briller au loin tout autour les mille fenêtres de la ville, comme autant d’histoires là seulement pour lui être racontées ?

Ca me fait penser à ce passage de City of quartz, de Mike Davis, sur les effets littéraires et cinématographiques de l’urbanisme de Los Angeles :

« These motifs of the 1930s ‘Los Angeles Novel’ -the moral phenomenology of the depraved or ruined middle classes; the insinuation of the crisis of the semi-proletarianized writer; and the parasitical nature of Southern California -underwent interesting permutations in the film noir of the 1940s. Sometimes film noir is described in shorthand as the result of the encounter between the American hardboiled novel and exiled German expressionist cinema – a simplistic definition that leaves out other seminal influences, including psychoanalysis and Orson Welles. For our purposes, however, what was Significant was the way in which the image of Los Angeles was reworked from novel to screenplay (sometimes incestuously as in Chandler rewriting Cain or Faulkner rewriting Chandler), then translated to the screen by such leftish auteurs noirs (some of them emigres) as Edward Dmytryk, Ring Lardner Jr., Ben Maddow, Carl Foreman, John Berry, Jules Dassin, Abraham Polonsky, Albert Maltz, Dalton Trumbo and Joseph Losey.

In their hands, film noir sometimes approached a kind of Marxist cinema manque, a shrewdly oblique strategy for an otherwise subversive realism. After the first adaptations of Cain and Chandler, film noir began to exploit Los Angeles settings in new ways. Geographically, it shifted increasingly from the Cainian bungalows and suburbs to the epic dereliction of Downtown’s Bunker Hill, which symbolized the rot in the heart of the expanding metropolis. Sociologically, 1940s noir was more typically concerned with gangster underclasses and official corruption than with the pathology of the middle class; politically, the implicit obsession with the fate of the petty producer was supplanted by representations of political re-action and social· polarization. Of course, film noir remained an ideolOgically ambiguous aesthetic that could be manipulated in dramatically different ways. Thus Howard Hawks chose to flatten the deep shadows of The Big Sleep (Chandler’s most anti-rich novel) into an erotic ambience for Bogart and Bacall, while the more toughminded Edward Dmytryk and Adrian Scott (both future members of the Hollywood Ten) evoked premonitions of fascism and brainwashing in their version of Farewell, My Lovely (Murder, My Sweet). The experiments of film noir were mirrored by new directions in hardboiled Los Angeles writing during the 1940s. John Fante, who together with Adamic and Cain had been discovered by Mencken’sAmerican Mercury in the early Depression, founded a one-man school of ‘wino writing’ that ·autobiographically chronicled life in Bunker Hill’s single-room-occupancy hotels and Main Street taxi dancehalls during the Depression and war years. Charles Bukowsky would later acquire a hyped-up celebrity (including two ‘autobiographical’ films) for his derivative, Fantesque deSCriptions of a Hollywood demimonde of fallen ‘stars in bars’ – a world better evoked in the phantasmagorical autobiography of jazzman and junkie Art Pepper. Aldous Huxley’s two Los Angeles novels (After Many a Summer Dies the Swan [1939] and Ape and Essence [1948]), on the other hand, prefigured the postwar fantastic novel (on a spectrum that includes Thomas Pynchon’s Cryina cif Lot 49 [1966] as well as Kim Stanley Robinson’s The Gold Coast [1988]) that explOited Southern California’s unsure boundary between reality and science fiction. As David Dunaway has pointed out, Huxley’s important contributions to Los Angeles’s anti-mythography are seldom acknowledged these days. If Swan, with its grotesque and scarcely veiled portraits of William Randolph Hearst and Marion Davis, inspired Welles’s Citizen Kane (1940), then Ape and Essence with its savage vision of the post-apocalypse, was the ‘predecessor of science fiction films on the environ-mental destruction of Los Angeles and human devolution’ – a list that includes Planet of the Apes, Omena Man, and Blade Runner. »